清明时节——直面“死亡”话题

2022/4/2

每年清明时节也真是巧了,大多都会在阴雨中度过。雨水让本就有的思念加重了深深的色彩。不知何故,对于死亡这个话题,一直想探讨,却又不知如何探讨,在内心好似是一种不好的话题,害怕别人讨厌,害怕他人不适。前不久与三两朋友在咖啡馆畅谈了“安宁疗护”,一位是医生,目前致力于安宁疗护的前沿;一位是社工工作在养老方面。对于面对“死亡”需要稳定的自我,坚强的内心,博大的胸怀,同时还要参透“生”的意义,以及“死亡”带来的恐惧感。作为一名心理咨询师,面对“死亡”同样有恐惧。虽然我是珠海培训的第一批安宁疗护师,因为种种原因,让我还徘徊在安宁疗护的门外。通过分析和自我分析,我看到了面对死亡的深层恐惧和焦虑,头脑对我说:“我是可以。”其实你的身体不会说谎,因为做没好做好准备,所以无法面对那杯“死亡咖啡”。

翻阅相关资料,从古至今,死亡与生是人类的大课题,他们也犹如孪生兄弟般不可分开。

孔子说:“未知生,焉知死?”庄子说:我们总是本能的贪生恶死,对死亡充满了恐惧心理,否认死亡的真实存在。我们不敢面对死亡,更是无法接受死亡的“突然”到来。于是就有了长生不老药的传说,有了各种神话,有活了八百岁的彭祖,有了皇帝的万岁高呼,有了各种养生延寿之道。生命在一呼一吸间延续,也在一呼一吸间流逝。参透了生死,也就获得了智慧。

周国平说:“时间给不同的人带来不同的礼物,而对所有人都相同的是,它然后又带走了一切礼物,不管这礼物是好是坏。”对于死亡的思考其意义主要有:“第一,使人看到人生的全景和限度,用超脱的眼光看人世间的成败祸福。第二,为现实中的死做好精神准备。第三,死总是自己的死,对死的思考使人更清醒地意识到个人生存的不可替代,从而如海德格尔所说的那样“向死而在”,立足于死亡而珍惜生命,最大限度地实现其独一无二的价值。一个人只要认真思考过死亡,不管是否获得使自己满意的结果,他都好像是把人生的边界勘察了一番,看到了人生的全景和限度。如此他就会形成一种豁达的胸怀,在沉浮人世的同时也能跳出来加以审视。他固然仍有自己的追求,但不会把成功和失败看得太重要。他清楚一切幸福和苦难的相对性质,因而快乐时不会忘形,痛苦时也不致失态。思考死亡的另一个收获是使我们随时做好准备,即使明天就死也不感到惊慌或委屈。尽管我始终不承认死是可以接受的,我仍赞同许多先哲的这个看法:既然死迟早要来,早来迟来就不是很重要的了,最后反正都是一回事。在我看来,我们应该也能够做到的仅是这个意义上的不怕死。“

我们之所以对死亡充满了恐惧,正是因为我们知道死亡意味着什么。面对死亡恐惧主要有三个怕:一是,害怕死得痛苦;二是,害怕死后的未知;三是,害怕死后很多遗憾无法弥补。在这个世界上,每一个生命其实都偶然而脆弱,能接受这一点,把每一天都当做生命的最后一天,生命反而更加精彩!

当今世界最有影响力的美国心理治疗大师欧文•亚隆在他的著作《直视骄阳:征服死亡恐惧》一书中这样写道:“ 你不能直视骄阳,也不能直视死亡。“

死亡从人类有历史以来便如影随形。每个人都恐惧死亡,这种恐惧总是会乔装打扮成心理的问题,无名的感觉到焦虑,不能享受人生的欢乐,总是会担心害怕。

这种恐惧从孩童期6岁开始,一直到青春期这种死亡的恐惧都深埋在无意识深处,处于一个潜伏期中。进入青春期的时候会出现大爆发。青少年通常会思考死亡的话题,有些人会有自杀的念头。大多人会在暴力的电子游戏中体验死亡、再生带来的掌控感,征服感。为了排遣自己的死亡焦虑,会观看恐怖电影或者战争片。有的人会通过冒险来对抗死亡,参加蹦极、高空跳伞等来与死亡恐惧搏斗。

这种死亡的焦虑感随着一个人不断的成长,进入到成年早期。随着成家、立业两大生命任务进行分散。但是随着孩子长大离家,随着自己职业生涯的告终,中年危机会如期而至,死亡的焦虑也会再次袭来。

死亡的恐惧常常会转化为症状表现出来,经管看上去与死亡毫无关系。多数人害怕永世的罪恶,无法理解死后“不存在“的状态,可怕的是再也回不去了。死亡好似让人生变得毫无意义,那人生的意义究竟是什么呢?如何识别死亡焦虑?为什么要揭开死亡的面纱?

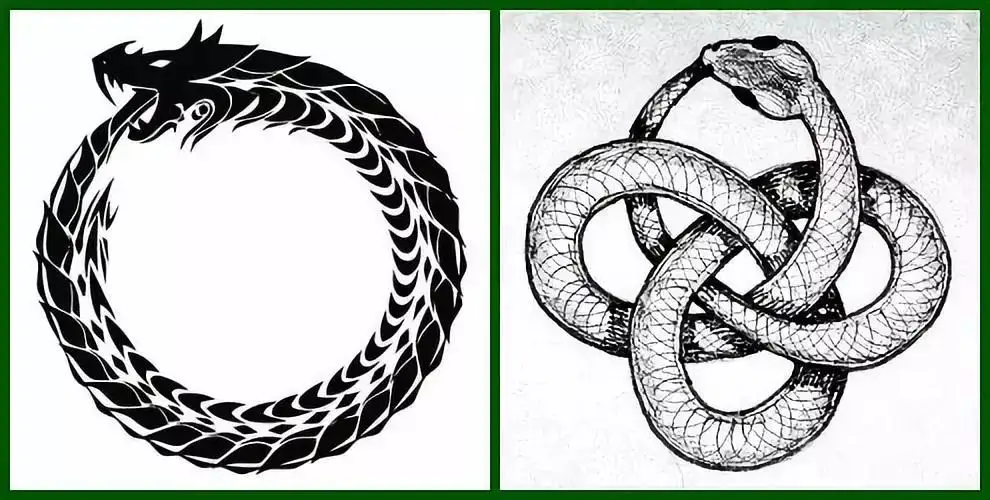

因为人们不敢面对死亡,往往会被它戏弄。因为它会隐藏,也会乔装打扮,带着面具精心的隐藏在你不被发现的地方。时不时会偷袭你,让你不知道何时就会被侵扰,在你的噩梦里,在你的情绪里,在你的身体里,在一件糟糕的事情里。有时候还会无名的焦虑,吃不下饭,睡不好觉,内心有着深深的无助感。有些人会出现过度的整容、美容、健身、保养等对抗衰老;有的人会拼命的获取物质财富,追求名和利,来对抗死亡。有些人则陷入到这种恐惧、无助中深不可拔,以至于抑郁寡欢,当你只看到死亡,被死亡笼罩的时候,生命的意义就暗淡了,也就没有了幸福可言。面对死亡不是陷入到死亡的笼罩中,而是从死亡中重生自己。当他们颓废、没有意义感,成为行尸走肉的时候,面对死亡能唤醒我们内在的觉醒。犹如一条乌洛波洛斯,进行自我吞噬和重生一样,在不断的自我吞噬中焕发出我们生命的光芒。

在托尔斯泰的小说《战争与和平》中,皮埃尔被判处了死刑,刑行队枪决了前面的几个人,而他在最后一刻暂缓执行,为此他在绝处逢生后,生活变得充满了热情和目标,整个人生发生了极大的改变,自我重生了。人们往往会在生命的最后一刻会有觉悟,托尔斯泰笔下的伊凡·伊里奇是一个傲慢、狭隘、自私的官员,因得绝症非常的痛苦,临近死亡才意识到自己的全部人生用来追求了名利、名誉和金钱,当他明白这是自己在逃避死亡,为此他感到愧疚,开始用柔情,用自己生命带来的感悟,对待他人。最终他没有痛苦的死去,而是在充满柔情的愉悦中安然离去。

对于一些患有抑郁症一直想自杀的人,在美国作家戴维·H·罗森《转化抑郁:用创造力治愈心灵》中这样写到:“抑郁是一种积极的力量这一观点的一个非常重要的倡导者是卡尔·荣格。他在1913年与弗洛伊德决裂后,经历了痛苦绝望却又转化的抑郁状态,体验了一种心理的重生,类似于青少年曾经历过的死亡与重生体验……抑郁就是阴暗的土地内部,在这里,濒临死亡的植物种子可以发芽。如果抑郁的土壤得到合理的照料,那么其结果就是心灵的新生命,就是心灵的重生。“这就是人的觉醒体验,这也是转化的契机。

面对死亡的恐惧,逃是逃不掉的,这是每个人的最终归宿。正视它、熟悉它、了解它、分析它、思考它,通过写作写下你的感受、感悟,让自我觉知这个恐惧。而不是压抑它,回避它,掩盖它,这样的面对会让我们更加珍惜当下的一切,看见人生的方向。

首先我们要在工作、生活中去揭开它的面纱识别它。特别是在经历病痛、离婚、失业、退休、生日、葬礼、哀伤,朋友聚会,或者一个噩梦的时候,我们可以去体验它的存在,去直面它,与这个人生的阴影拥抱,当生与死相拥重叠之后,人生就获得了丰富拓展。尼采说:“成为自己“”那没有击垮我的,将使我更加坚强“它会让我们去创造属于自己所热爱的人生。

如何克服死亡焦虑?

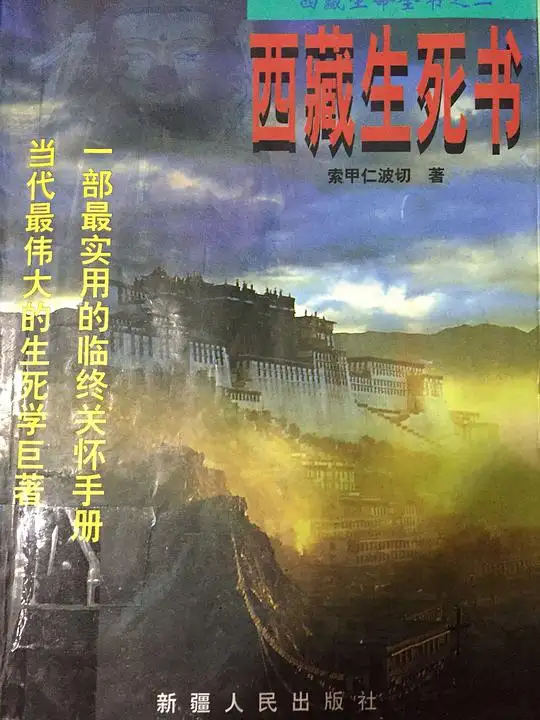

读一读《西藏生死书》“当我们终于意识到自己会死,我们感觉到的一些都会随着死亡消失,我们开始为每个生灵,每个瞬间灼热地心碎。他们是如此脆弱,如此宝贵!也唯其如此,我们发展出对整个人类的澄明的无限的悲悯。“

我们每个人都是生命网中的一个结,关系就是一切,生命就是关系。与其他成员抱持紧密长期的关系。亲密关系是幸福感的必要条件。对于死亡,孤独往往是可怕的。对于孤独一种是存在的孤独,另一种是生活中的孤独。死亡就是孤独的离开,特别是在老年临近死亡时才会强烈的感受到。那种即将在这个世界的消失,“你只能独自走过那孤独的山谷“。

感恩的好好活着,充实自己的人生,发现自己的智慧,处好与他人的关系,尽可能完成生前的夙愿,有自己的兴趣爱好,或者有自己的信仰。你可以记录你自己的故事,整理自己的人生。人类是唯一认为自己存在是一个问题的动物,“存在”是我们的核心概念。

当一颗流星划过天空之际,会照亮星空,那是我们曾经来过的痕迹。让自己安然的、满足的、没有遗憾的画上圆满的句号,回归到大地母亲的怀抱中……

我国安宁疗护理念:

在我国将安宁疗护正在积极倡导,并重点推广试点中,目前国家已经展开第二轮的试点,旨在为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀,控制痛苦和不适症状,提高生命质量,帮助患者舒适、安详、有尊严地离世。安宁疗护方式的开创者是英国人桑德丝( Dame Cicely Saunders )。1947 年她照顾一位年轻的癌症 病人大卫·塔斯马,两人建立起深厚的友谊。安宁疗护(姑息治疗)的理念是通过由医生、护士、志愿者、社工、理疗师及心理师等人员组成的团队服务,为患者及其家庭提供帮助,在减少患者身体上疼痛的同时,更关注患者的内心感受,给予患者“灵性照护”(该词源自台湾)。

一点思考:

生命无常,提前安排好退出机制,向死而生、未雨绸缪,是一种大智慧。安宁疗护,会让更多的人减少痛苦,更多的是在有温暖的陪伴下离开。珍惜身边的人、事、物,每一次相遇也许可能就是最后的相遇;创造属于自己的人生,成为自己不留遗憾;肉体可以消亡,但是精神是不灭的,这就是永生。也正因为终有一死,我们才需要做好规划,利用好自己仅有一次的人生机会,和非常有限的时间,去做那些重要的事。好好爱自己——留下自己的足迹,获得生命的意义;尽可能地活在当下。

参考文献:

1. 欧文亚龙《直面骄阳:征服死亡的恐惧》

2. 周国平发布的相关网络文章

3. 戴维·H·罗森《转化抑郁:用创造力治愈心灵》

4. 索甲仁波切《西藏生死书》

注:图片来自网络和朋友圈搜集,以上如有冒犯请联系删除。